聖域wiki

夢と睡眠(と脳科学や哲学)に関しての文献を漁ってはここにメモしています。自分の作品を知っている人は「だからか!!」と答え合せになるかも。最後に参考文献あり。

夢と睡眠を科学する

近代:フロイトとユング

古代から当然人は夢を観てきた。

ギルガメッシュ叙事詩にも観た夢の意味を解き明かそうとする場面が登場し、夢はいつの時代も人の関心を集めてきたことが伺える。

古代エジプトでは夢は一般に神から送られてくるものと理解されていたし、古代インドでは夢はアートマン(後述)の毎晩の旅行であり熟睡でブラフマンに到達できると考えられていた。

ギリシャ神話でも、ヒュプノス(眠り)とオネイロス(夢)は兄弟でありニュクス(夜)の子として登場する。

それがやがて近代になると、夢は科学的にも扱われるようになる。

その背景にはホッブスによる「身体感覚が夢に影響する」という提唱がある。この説が有力視されるようになると、睡眠中の被験者に外部刺激を与える実験が世界中で活発に行われるようになった。

また、この頃には夢を操作しようとする実験も行われており、これは明晰夢の研究の先駆けと言える。

夢や睡眠における心理学的アプローチにはフロイトおよびユングが広く知られているが、そうした理論の先駆者としてまず、シェルナーの存在がある。

シェルナーは特定の観念が象徴として夢に現れる現象や、身体感覚が夢に現れることに早くから着目していた。これが後の精神分析的アプローチに大きな影響を与えている。

フロイトは患者本人に夢の内容について自由に連想させる方法を用い、夢を分析し、その背後にある無意識の願望を解き明かそうと試みる。

そして、夢は抑圧された欲望、特に性的欲望が象徴的に現れるものであり、夢にはその人の願望を充足させる機能があることを提唱した。

一方、ユングは元々フロイトに師事していたが、フロイトの性的象徴中心の解釈に疑問を呈した。

ユングは患者の夢や幻覚を、あるモチーフが夢のシリーズのどこでピークを成して現れるかを調べ分析し、繰り返し登場する要素については客観的な比較資料(神話など)とともに拡充する方法を用いた。そしてその中で、人々の夢の中には古代の神話と共通したシンボルが現れることを発見し、「元型(アーキタイプ)」と呼んだ。(元型と対応して意識にイメージとして表れたものをブルックハルトの用語を用いて「原始心像」としていた。)そしてこのような普遍的イメージが存在する無意識の層を「集合的無意識」と名付け、人類は種としての記憶を無意識下で共有し、国や地域・文化を超えて繋がっていると考えた。

フロイトとユングは後に決別しているが、両者とも無意識領域を解明するために夢を扱っており、一つ一つの夢を個別に解釈していくのではなく数々の夢の群の中での共通したモチーフの現れを解釈した点は共通している。

そこに性的なものと神的なものという違いこそあるが、夢のモチーフを象徴的に解釈することなどは両者の数少ない共通点である。

また、両者が夢を心理学の中に体系化したことは功績と言えるが、夢を経験の一種と位置付けてきた19世紀以前までの認識論的な夢の側面を取り去ってしまうものでもあり、それをビンスワンガーが後に復権したのであると、『夢と実存』[10]でフーコーは指摘している。

現代:研究者たち

1953年にREM睡眠が発見されると、夢と睡眠の科学は急速に発展する。そこから誰がどんな実験をしてなにが明らかになってきたのか…カタカナに弱く日々「どれが誰だっけ」となる自分のざっくりメモ。『』は著作名(自分用)。

■アラン・ホブソン

アメリカの精神科医。覚醒・睡眠・夢眠状態で脳がどの様になっているかを解明。猫の脳幹を切り離す実験を通して、脳幹の橋にREM睡眠を発生させる役割があると考え、覚醒時からアミン系の活動が低下するとノンレム睡眠に入り、そこからコリン系優位となるとレム睡眠になる=アミン系とコリン系でノンレム睡眠・レム睡眠が切り替わることを発見、この関係をAIMモデルとして示している。(精神疾患と関連するものであり、例えば、現在SSRIがレム睡眠を減らす可能性を示唆されていたりする。)ホブソン自身も精神疾患と夢の関連を研究しており「夢は精神疾患のようなものではなく、精神疾患そのものなのだ」としている。

また、夢に隠された意味があるといった考えに否定的で、フロイトにもかなり批判的だった。

ロバート・マッカーリーと共に脳神経の実験を行った。

『夢の科学』『夢に迷う脳』『夢見る脳』『ドリーム・ドラッグストア』

※ホブソンについては次項で扱う。

■モンタギュー・ウルマン

超能力者と夢の実験を行った。

■ユージン・アゼリンスキー

息子のアーモンドの協力の元、REM睡眠を発見し名付けた。1953年。

■ミッシェル・ジュヴェ

フランスの脳科学者。脳幹の橋が大脳へ運動ニューロンを活性化させる・脊髄へ運動ニューロンを抑制する指令を出すことを発見。また、猫もレム睡眠下で夢を観ていることを発見した。『夢の城』『睡眠と夢』

■スティーブン・ラバージ

アメリカの神経学者。明晰夢研究で知られ、ヨガや仏教・瞑想などの東洋思想や文化、ヒッピー(的)文化にも精通。

自身によるポリグラフ検査下での明晰夢中、目や手を使って外部にモールス信号を送ることに成功した。(この実験はそもそも西洋では明晰夢の存在があまり認められていなかった影響があるとみられる:要検証)

ある実験では、夢の中で数を数えたり歌う時、それに相対する脳の部分が活発に活動することを示した。また、性的な夢を見るときの性器の血流・筋肉の動きなどを調べ、現実世界での性的行為と同じ様な反応があることを示した。現実で想像するだけではこれらの身体反応は起こらず、ここから夢はただの想像によるものではなく、どちらかというと実際に行動しているのに近いのだと示した。『明晰夢-夢見の技法』

※ラバージについては明晰夢の項目で扱う。

■フレデリック・ファン・エーデン

オランダの精神科医。明晰夢の名付け親。1913年。

■ウィリアム・デメント

眼球運動と夢の中の動きに関連があることを見つけた。例えば、夢の中で卓球のラリーを見ている時、眼球もその様な動きをすることを実験で明らかにした。

■ルイ・アルフレッド・モーリー

睡眠中現実でベッドボードが首に落ちてきて、その際処刑される夢から目覚めた経験から、夢は目覚める瞬間に脳が作っているのだと考えた。(また、彼は長い時間を過ごす夢でも現実時間では一瞬たと考えていたが、この説は後に否定されている。)

■マシュー・A・ウィルソン

実験中に偶然、ラットが夢を見ている(≒REM睡眠)ことを発見。起きており学習をしている時のニューロンの発火パターンと同じパターンをREM睡眠下で示したことから、REM睡眠に記憶整理や学習定着の役割があることを示唆した。

■ロバート・スティックゴールド

アメリカの精神科医。スティックゴールド等は昼間テトリスをさせた被験者たちが夜にテトリスの夢を観るかを調査し、ヒトにおいてもREM睡眠に学習効果がある可能性を示した。また、こうした実験から健忘症の人は忘れているのではなく思い出せないだけであるということを示した。

■ジョセフ・デ・コーニング

カナダの心理学者。言語学習と夢への影響を調査。その後、上下が逆さに見える眼鏡をかけて生活すると夢も上下逆さまになるかを調べる実験も行った(半数の被験者は逆さまになった)。

■フランシス・クリック/共著者グレーム・ミッチソン

フランシス・クリックはイギリスの生物学者でノーベル賞受賞者。

夢と睡眠の役割について、「大脳皮質の神経細胞ネットワークにおける、ある種の望ましくない相互作用のモードを消去することである。逆学習メカニズムによりレム睡眠中にこの操作がなされ、そのために脳の中にある無意識の夢の痕跡は、夢によって強化されるというよりは、むしろ減弱されるのだと我々は仮定する。[]」と、”逆学習”説として提示している。人は夢を覚えていることがあるが、これはこのシステム上の失敗であり、夢を「覚えておくことは、忘れた方が良い思考パターンの保持を助ける[]」としている。なお、この説を裏付ける証拠はなく、検証すること自体が困難である。

夢という機能の目的

夢という機能が何のために存在するのかという問いに対して、世間一般では記憶の整理であるとする説が現在主流となっている印象があるが、科学の分野でも未だ答えはなく様々な議論・研究がなされている。代表的なものに、夢が現実のリハーサルであるとするシミュレーション説と、遺伝的・生得観念的行動のプログラミングであるという説などがある。

危機的状況へのシミュレーションであるというレヴォンスオによる説は、裏返せばフロイトの願望充足説にも通じる(危機的状況を回避したいという願望からのリハーサルの役割)と言えなくもないし、プログラミング説についてはその意味ではユングの提唱した元型がここに含められる可能性もあるかもしれない。

また、アラン・ホブソンもシミュレーション説に通じる考えで、子供が現実での成長へリハーサルをするために夢を観て、大人が夢を観るのはその名残であるという”行動リハーサル説”を唱えている。

ホブソンは「夢は精神疾患のようなものではなく、精神疾患そのもの」であり、そもそも心とは脳内の化学物質的変化のことであるとしている。

(心が単なる脳内物質的ものでしかないという、自由意志の否定ともとれるような事実については後述。)

このように現在も様々な説のもと夢は分析されているが、その目的は精神疾患の治療に役立てることなどであり、何のために人が夢を観るのかや個人の夢の意味(何故その夢を観たのか)を知るための分析ではない。また、科学的研究と言いながらもそのデータとして扱うものが個人の証言にすぎないという問題点もある。

今後脳科学技術が発展し今後個人の夢の内容を客観的に観測できるようになれば、その頃には脳が夢を観る理由も明らかになるかもしれない。

心理学者の渡辺恒夫氏は、夢を現象学的なアプローチで分析することに関して日本で著名な存在である。

氏は夢の科学的な研究において、先ほど述べたように様々な説が競合していること・データとして当人の報告を扱うしかないことなどを理由に、今後現象学的な夢分析が発展することでホブソン等の脳神経科学方面の夢分析との相互補完的存在になることを展望としている。[12]

こうした夢の現象学的観点からの解釈について次章で扱う。

統計

面白いと思った調査結果をみつけたらメモするよ〜

■夢の舞台になるのは、「本人が知っている実在の場所やそこに似ている場所」であることが多い(81%)

→この調査では 「異国の地」はわずか5%、「想像上の土地」は1%にも満たなかった。

G. William Domhoff-“Realistic Simulation and Bizarreness in Dream Content:Past Findings and Suggestions for Future Research” The new science of dreaming: Vol. 2. Content, recall, and personality correlates (pp. 1–27). Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group (2007)

https://dreams.ucsc.edu/Library/domhoff_2007b.html

■色のついた夢を観るか

→3.4%が常に、4.2%がしばしば、10.9%が時々、色のついた夢をみたと報告している。 これらの合計は 18.5%。全国20歳以上の男女4,000人対象(2008年) https://www.crs.or.jp/backno/old/No609/6091.htm#:~:text=同じ夢をみる頻度,であると思われる%E3%80%82

■双極性障害の人の夢の分析

→鬱転・躁転の直前に見る夢にパターンがあることが判明。

鬱に入る前には大抵全体的に落ち込んでいる夢を見る一方、躁になる前には怪我や暴力や死の生々しい夢を見る。

躁状態の時には魔法や幻想、宇宙人の夢空を飛ぶ夢、不思議な生き物が出てくるなどの並外れた夢が多く報告された。

また、落ち着いた精神状態の時は生活の夢を観たと答える人が多かった。[8]

Kathleen M. Beauchemin,Peter Hays-“Prevailing mood, mood changes and dreams in bipolar disorder” The Journal of Affective Disorders (1995) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/016503279500036M?via%3Dihub

世界としての夢の中

夢の懐疑、シミュレーション仮説

かつてデカルトは世界の実存を懐疑した。現実世界と夢の世界は本当に別のものか懐疑した。そしてその疑う意識こそは真であると確信したのが、かの有名な「我思う、故に我あり」。

このようなデカルトの考えの現代版といえるのが思考実験の「水槽の中の脳」である。

「あなたが体験しているこの世界は、実は水槽の中の脳(脳波を操作できるパソコンに繋がっている)が見ているではないか」という仮説。

この場合、あなた(脳)にとっての現実世界は本当はどこにも存在していないが、あなた(脳)は現実だと知覚しまくっている状態。つまりこれはあなたの夢の中の世界(明晰夢は除く)と大した違いはないのではないか?というもの。

また、この「水槽の脳」の脳だけでなく現実世界全てがコンピューターの支配下にあるとするのが「シミュレーション仮説」である。

この世界がシミュレーションの中であるというもので、これも同じく、証明も反証もできない。

因みにシミュレーション仮説を否定する可能性の一つに、「計算が不可能な物理法則」がある。コンピューターで計算不可能な物理法則の存在は、世界がコンピューターの中にないことの証明になるというものである。ただし、シミュレーションを行なっているコンピューターがその中のコンピューター(現実世界だと思っている世界)の物より高性能(という表現でよいのか?)である可能性を否定できない問題があるとされる。

我々は現実世界の存在を確信する一方で夢の中の世界を「なんだか曖昧で非存在なもの」と捉えがちだが、これら仮説のように現実世界が”世界”ではあるもののその実在を理論的に否定できない以上、夢の中の世界も睡眠に伴う脳内現象であるだけで理論的には”世界”ではあることになってしまうのである。

夢の現象学のこれまで

まず、現象学について簡単にまとめる。現象学はフッサールによって確立された。彼の現象学的手法の大きな要点には「エポケー(判断停止)」と「還元」がある。エポケーは実在性などの判断を一旦“括弧に入れて保留”することであり、判断を保留したうえでその現象や意識の直接的な体験(=直観)を出発点とする。このエポケーして直観を抽出する作業を「現象学的還元」と呼ぶ。

また、その発展形態に「超越論的還元」がある。これは現実の実在や主観が妥当かどうかすら括弧に入れ保留(=自然的態度)し、意識の現れそのものを問う作業である。

フッサールは、超越論的還元によって自然的態度から脱却し(=超越論的態度)、前提や実在性などを括弧に入れながら現象の本質に迫ることで、「純粋意識」という土台が明らかになっていくとした。(何故この話をしたかというと後の項目で関係してくるから)

フッサールは、経験というものは、意識が常に何らかの対象に向かう特性(=「志向性」)を持つとしており、これはデカルトの”我思う故に我あり”的な自我の内在性を否定するものであった。

デカルトの立場では”我思う故に我あり”は外界や対象がどうなっていようと疑えない閉じた内在的な意識であったのに対して、フッサールにおいて意識は対象への流れ自体であり、対象との関係の中にしか存在しない。となると「経験Aと経験Bは繋がっているといえるのか」の説明が必要になるが、フッサールはこうした経験を統合する原理を「超越論的自我」とし、後期になるにつれより重視している。

フッサールは自身は夢について深く扱ってはいないが、彼の理論からすれば夢においても志向性は保持されるものであり、ビンズワンガーの『夢と実存』[10]で「夢は幻想とは異なるものである」とのコメントをしている。

そしてその序文を書いたフーコーにとって、フロイトは抑圧の発見者であると同時に新しい形の抑圧を作った人であった。つまり、フロイトの夢分析の方法には医師側の客観的かつ一方向的な部分があり、時にこれが権力化してしまい患者の経験や言葉を奪ってしまうと批判している。

また、フーコーはビンスワンガーがフッサール的現象学の当人内での現れを起点に分析していく点、そしてそれを実存的精神病理学につなげたことを評価している。(フッサールについても概ね評価しているが、同時に今度は客観的指標が弱まることを指摘している。)

ビンスワンガーはハイデガーの実存哲学の影響も大きく受けており、夢を単なる脳内現象としてだけでなく、「実存の開示空間」と捉えていた。この辺りは過渡期であり、夢の現象学は意識を扱うものから身体性を分析するものへと移ってゆく。

特にメルロ=ポンティは現象学的に身体性へアプローチするために夢の世界を深く扱っている。彼は意識ではなく身体そのものが「世界への開かれ」であるとし、夢の世界は身体が現実世界ではない世界に触れている状態であり、現実世界とは異なる知覚の場(世界)だと考えた。

夢の現象学のこれから

かつての漠然と夢全体や幻覚を扱うものから、現代では夢の中での他者構造や明晰夢についてなど、より具体的な現象の分析へと変化してきている。

夢の世界の現象学的な分析に関して日本では前述した通り渡辺恒夫氏が著名な存在である。氏は夢の現象学的分析は非専門家でも行える”手作りの科学”であるとしており、多くの人が参入することで更なる体系化が進むことを展望として掲げ、その方法を発表している。

例えば、氏の著書や論文の夢の世界の時間構造についての記述の中に「夢世界の時間構造には仮定法未来や過去形がない(ので現在のこととして経験する)」という言及がある。これが、わたしの夢の中では「仮定法未来がある時もあり、過去形は大体いつもある」のであるが、自らの夢のみでなく教授として学生の夢のデータも聴取する環境にある氏でさえこういったことは起こる以上、より多くの人が参入して初めて体系化されていくということ、そのデータベース量の重要さ(特に、明晰夢は誰もが観るものではない)は明らかである。 [11]

『夢と現実と真実と』(エレア・メビウス)[12]では夢の懐疑を発端に世界観が展開される。

現象主義である氏も、夢と現実は体系が違うだけで存在としては同等とみなしている。

『夢と現実と真実と』の構成としては、まず1章2章で夢の懐疑と現象主義について、ここで一言で言うと「過去」の実在性が否定される。続く3章4章では変化のパラドックスなどを通して「変化」の実在を問い、時間の客観的実在性が否定される。変化が否定されると、未来も否定されることとなるため、残されるのは「現在」の実在性のみとなる。5章ではこうした分析形而上学の「ここ今主義(here-now-ism)」や永井均の「独今論」に至る。

思考実験などでも扱われがちなラッセルの「世界五分前創造説」が論理的には否定できないことと大体同じようなことである(厳密にはちょっと違うところがあったりするみたいな氏による指摘も挟まれる)。筆者は独今論は感覚的にも非常に受け入れ難いものだとしつつも、それを論理的に否定できないことを結論つける。最後の6章では、その感覚自体を錯覚として否定するパルメニデス(筆者はエレア派だそう)提唱の「無世界論」を挙げる。これを汎神論と比較しながら、両者の共通点として”世界には唯一の実体しか存在しないと考えた点=”一なる不変の実体”を指摘する。

ちなみにこの後7~9章もあり、改めて時間の実在を問うた後、じゃあ理論的には死後世界ってこうなるよね?みたいな話にもなり、自ら導いた”導かれた理論”を最後まで受け入れられないまま…「夢が終わるとき夢の世界が消えるように、私の人生が終わるときこの世界も消えていく」と結論づける。

(ラストは壮観!ほんまこれ無料で読んでいいの!?て感じなのでまだの人は絶対見てくれよな!)

ところで、筆者の論理の中では現実と夢を比較するところが数箇所あるが、いずれも「夢の中で夢だと気づかない」ことが前提となっている。これは”夢も現実も意識にとっては世界である”ことについては支障ないが、”現実と死後(に現れるかもしれない世界)”の接続部分についてはやや揺さぶらせるものになるように感じられる。

また、こうした独我論を正常な判断・状態ではないとして反対の立場でありながら、やはり夢の世界の実在を認めているのが坂井祐円氏の『「夢の世界は現実であり実在している」ことを認める多元的実在論の考察-「生と死の境界」の夢の事例をめぐって』[13]である。氏はミンデルのドリーミングの構造を用い、夢の中の世界も現実の一つのレベルであるとしている。臨死体験のくだりなど中には論理性はない考察も含まれるものの、それぞれの世界の”関係”の部分に着目している点はあまり類を見ない。それぞれの世界へは”睡眠をスイッチにして世界を切り替えている”というような状態であると言え、氏の用語で「多元的実在論」とし、「実在の捉え方として、それぞれの世界がそれぞれに固有の実在性をもっているのであり、実在それ自体も多様である」との見方を示している。

ウパニシャッド

ウパニシャッドと睡眠

ウパニシャッドは古代インド哲学の文献の総称で、紀元前800年〜前500年頃に成立したとされるヴェーダ文献の最後の部分にあたる。

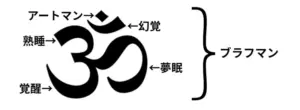

ブラフマン(宇宙の根本原理=梵)とアートマン(人間の本質=我)が同一であることを知覚することで解脱に至る”梵我一如”を主要な思想とする。

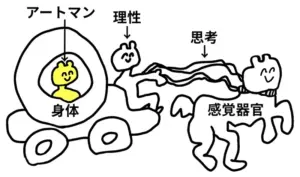

この思想の有名な「馬車の喩え」を下に示す。馬車の中にアートマンを乗せており、この馬車をうまく操ることでブラフマンと合一する(ニルヴァーナ)とした説話である。

アートマンは馬に乗る物であり、身肉は実に車であると知れ。理性は御者であり、そして意志はまさに手綱であると知れ。 -『カタ・ウパニシャッド』[16]

図1:馬車の喩え

ウパニシャッドには睡眠状態・夢眠状態・無意識状態の記述が多くみられるため、次にいくつかを挙げる。

プルシャには3つの状態がある。

一つ目は目覚めている状態(現世)、二つ目は熟睡している状態、三つ目はその間の夢を観ている状態である。

-『ブリハッド・アーラヤヌカ・ウパニシャッド』[16]

図2:聖音オーム

夢の中で祝福されたもののように歩き回る者、それがアートマンである。それは不死であり、無畏である。それはブラフマンである。(中略)

人が眠り込んで事故に没入し、完全な心の平静をえて、夢を見ない場合、それがアートマンである。それが不死であり、無畏である。それはブラフマンである。

-『チャーン・ドーグヤ=ウパニシャッド』[16]

身体の諸器官において認識から成り、心臓の中において内的な光明をもつ、このプルシャ(=アートマン)は常に同一であって、しかも両界(現世とブラフマンの世界)を在復するのであります。彼は黙然と思考するかのようであり、また火宿のようにひらめくかのようであります。彼は実に睡眠となって、あたかも死が種々の形を超越するのと同じく、この世界を超越するからであります。(中略)

このプルシャは実に二つの状態を持っております。すなわち、この世界とかの世界の状態とであります。睡眠の状態は第三のもので、前二者の中間にあります。この中間の状態にあるとき、彼はこの世界とかの世界の状態との二つの状態を見るのであります。(中略)彼が睡るとき、彼はこの世界の一切から小片を採取して、みずから破壊し、みずから建造して、みずからの光輝により、みずからの光明によって、眠るのです。

この場合、このプルシャはみずから光明となるのであります。

夢の中にて、あるいは上昇し、あるいは下降し、神である彼は数多くの姿をする。(中略)

「これ(睡眠の状態)は彼(プルシャ)の覚醒の土地である」と言われています。何故ならば、彼が覚醒の状態で見るところのものを、睡眠中にも見るからであります。この場合(睡眠の状態)、プルシャは自ら光明となります。(中略)

「彼(プルシャ)は実にこの睡眠の中で享楽し、歩き回り、福徳と悪とを見て、再び逆行してその出発点に向かい、覚醒の状態に馳せ戻るのであります。」

-『ブリハッド=アーラヌヤカ=ウパニシャッド』[16]

人が睡眠中の状態と覚醒中の状態の両者を観察するに用いるもの、それが偉大にして普く遍満するアートマンと知って、賢者は悲しむことはない。(中略)

人々が睡眠している間も目を覚ましており、欲するがままに姿を現わすプルシャは、それこそ光であり、ブラフマンであり、それこそ不死と言われる。一切の世間はそれを拠り所とし、かもそれを超えるものは全くない。

-『カタ・ウパニシャド』[16]

この眠っている人間において、如何なるものが眠っているのですか。彼の中で、いかなる者が目覚めているのですか。どの神が夢を視ているのですか。睡眠中の幸福は誰のものですか。一切万物は何を拠り所としていますか。

(中略)この人間は睡眠中には聞くことはなく、見ることはなく、嗅ぐことなく、味わうことなく、感触を感ずることはない。また、語らず、取らず、娯しむことなく、排泄せず、歩くこともない。この場合、「彼は眠っている」と言われる。しかし、プラーナの焔(体内にある五気息)こそは、この都城(身体)の中で目覚めている。

-『プラシュナ・ウパニシャッド』[16]

(なお、次項で扱うサーンキヤでは、夢や睡眠はプルシャが観察する現象と捉えられている。)

サーンキヤとの比較

サーンキヤは、紀元前数世紀〜紀元後数世紀にかけて成立したとされており、ウパニシャッドを継承しつつより発展・体系化された哲学体系である。

ウパニシャッドはアートマン=ブラフマンの一元論的構造であるのに対し、プルシャとプラクリティの二元論である。

プルシャは「真我」や「純粋意識」と呼ばれ、意識そのものであり変化しない静的な観測者の存在である。プラクリティは物質や現象の根本原理であり常に変化する動的な存在である。

プルシャとプラクリティの関係はフッサール現象学における純粋意識と現象の関係に似ているが、相違点としては、プルシャは(純粋意識と訳されるが)変化しないものであるのに対しフッサール現象学の純粋意識は流動的なものである。また、プラクリティにおける現象はその原理的なものであるのに対し、フッサール現象学における現象は主観にとっての「対象の現れ」である点がある。

このプルシャがプラクリティを観測する構図はマインドフルネス的であるが、カタ・ウパニシャッドの馬車の喩えのように、梵我一如思想自体もまたマインドフルネスじみている。

なお、アートマンとプルシャも混同して語られることがあるが、アートマンは個人個人の魂のような形ではなく万人に共通する本質的原理であり、そのアートマンの性質は維持したまま、個々の経験と結びつけるために分割された自己がプルシャであるといえる(多分諸説あり)。

ユング心理学との比較

ユング心理学の基本概念はに「エゴ」と「セルフ」がある。

エゴ(自我)は意識の中心的存在であり、セルフ(自己)は意識と無意識を統べる自己の総体的存在である。

ウパニシャッドはユング心理学・睡眠関連の文献でも触れられがちなテーマであり、このセルフがブラフマンに通じる概念であるとの指摘がある。エゴもアートマンに通じるとされているが、エゴはどちらかといえば動的で、アートマンは不変的な存在である。(静的な観測者であるもののプルシャとも類似)

なお、ユングがウパニシャッドに通じていたかは明らかになっていないが、実際ユングは東洋思想にも関心を持って研究していた。

また、ユングは、元型は人類に普遍的に備わるものであり様々な像として夢の中に現れると考えていた。これはある意味で人類の夢は繋がっているという提唱である。

(ちなみにかのThis manは都市伝説でもなんでもなく、元はフェイク広告である。)

無意識状態でセルフが夢の内容を作る(表現)ことについてのユングの言葉を下記に示し、ウパニシャッドと比較する。

ユング:

夢は睡眠中に起こる無意識の精神活動の産物であり、高度に客観的であり、精神的な生命過程の自己表現に他ならない。精神活動の自律的で意味のある産物であると同時に、意識の制御を超えた、不随意で無意識的な精神過程の表現でもあるため、他の全ての精神機能と同様に、体系的な分析が可能である。[5]

ウパニシャッド:

彼(プルシャ)が睡るとき、彼はこの世界の一切から小片を採取して、自ら破壊し、自ら建造して、自らの光輝により、自らの巧妙によって、睡るのです。(中略)何故ならば、彼は創造者であるからです。(中略)

睡眠によって肉体に属するものを克服し、自ら睡ることなく、眠れるものたち(身体の諸器官)を観察する。(中略)「これ(睡眠の状態)は彼(プルシャ)の覚醒の土地である」と言われています。

-『ブリハッド=アーラヌヤカ=ウパニシャッド』[16]

現象主義の果てに

現象学の章で触れた『夢と現実と真実と』(エレア・メビウス)[12]を見ていてもウパニシャッドに通じているところがあると感じるのでメモ。

氏の形而上学的な問いの主旨としては、感覚で捉えられるこの世界が実在すると仮定すると「変化」と「無限」の点で矛盾が生じるため、実在していない可能性を認めるしかないというものてまある。これは前述したパルメニデス提唱の無世界論であり、論理によって把握されるもののみを世界として認めるというものである。これをスピノザの汎神論と比較しながら、氏は両者の共通点を”一なる不変の実体”といった表記で示している。それってなんの真理だよって話だが自分はここにウパニシャッドにおけるブラフマン(※ここに神聖な意味を含まない)との類似性を感じている。

明晰夢

まれに「夢を観ない」と自認する人がいるが、それはただ覚えていないだけです。しかし明晰夢となると、観たことがない人も沢山おり、2万4千人以上を対象にした調査で、約半数の人に経験があるという報告[]がありますが、いつでも観られるという人は極めて少ないようです。

また、明晰夢は何でも好きなようにできるといったものではなく、人によって夢の中のルール(あるいは物理法則)は異なり、できることにも大きな個人差があります。

他の項目ではあくまで自分のメモとして書いていましたが、この項目では明晰夢を見たい人のために、主にスティーブン・ラバージの『明晰夢 夢見の技法』[17]を参考にしつつ、過去にネットで得た知識の断片と自分の経験を頼りに書いてみました。

明晰夢の訓練法に移る前にラバージの言葉を引用します。

人生の3分の1を眠らなければならないとしたら、あなたは夢の間もずっと眠っていたいだろうか?-[17]

夢を記録する

夢を記録したデータはやがて大いに役に立つ。

観た夢を起床後すぐ忘れてしまうと言う人もいるが、その様な人もまずは夢日記を書く習慣をつけることが有効とされており、習慣になるとだんだん隅々まで覚えていやすくなるとのこと。

方法としては、枕元にノートとペンを置いておき記録する・スマホのメモに記録する・ボイスメモなどで録音する などが挙げられるが、どうしても絵でないと記録し辛い場合を除き、自分としてはデジタルで文字として記録するのをお勧めしたいところ。ひとつのメモ/書類データに纏めておけば、例えば頻出する場所や物のキーワードで検索をかければ過去にいつ関連する夢を観たかがすぐに分かり、分析や検討もしやすい。口述して録音する場合も、今はAIがそれを高度に文字化してくれるアプリも沢山あるので、文字に変換した状態で蓄積するのがお勧め。

また、夢を覚えてい易くするためには、目覚ましをレム睡眠の周期の終わるタイミング(90分単位)に合わせることも有効とされている。

明晰夢の訓練法:

リアリティチェックと呼ばれる作業

明晰夢を観るには、日常的に(初心者には1時間に1回を推奨されていることもしばしば)”自分が今夢の中にいるのか現実にいるのか”を確認する作業をすることが重要とされている。これはより意識を明晰にするために行うもので、頭の中で考えるのではなく、身体を使って検討することに意味がある。

様々な手段があり、どれが効果的かは個人差が大きいように思われるが、ネットの海を見る限りでは手を使うものが多い印象がある。手を見て指を折数えたり、掌を指で押してみて感触や突き抜けるかを試したり等。その他には、ジャンプしたり(夢の中だと重力の具合が違う)・鼻を塞いだ状態で呼吸ができるか確かめる(夢の中だと吸えてしまう)、等がよくみられた。

ちなみに映画『インセプション』ではアイテムを使うことで確認するそうで、コマを回し、やがて止まれば現実、回り続ければ夢、と判断するとのこと。(何故この映画を自分が観ていないかというと、この作品は何度挑戦しても何故か序盤で眠ってしまい未だ最後まで観ることに成功していないため。)

夢の中でもこの”チェック”を行えば、夢であると気付くきっかけになり、明晰夢に入り(次項)やすくなる。

明晰夢への導入法

(文字異常/MILD法/WBTB法)

まず、夢の中で夢と気付くことについて。

ラバージは『経験の少ない人の場合はおそらく、(中略)異常である ーつじつまが合わないとか突飛だとかー と認めることが、夢の中に意識を導く要因であることが最も多い』[17]としており、これは人によって様々な”夢の中あるあるのバグ”があるように思われる。自分の場合の例を挙げると、携帯の挙動がおかしいとか、歩行が若干しづらいとかで気付くことが多い。日常生活的な夢の方が気付きやすく、突飛な夢であればあるほど逆に気付かないかもしれない。

夢の中で異常を感じられたら、そこでリアリティチェックをするとよりはっきり明晰できる

この時、古典的な方法として頬をつねるというものがあるが、これはつねった感覚(夢の中でも痛みを伴うこともある)があるだけでまず意味がない。多くの人が用いる方法は空を飛んでみることらしいのだが、ラバージが最も信頼できる方法として挙げるのが『何か書いたものを見つけて(もしできるなら!)一度それを読み、そして目をそらしてから、もう一度それを読んで、それが同じままかどうかチェックする[13]』というもの。夢の中で文字が異常なく同じままであることは殆どないそうだ。わたし自身は夢の中で街全体やテレビの文字が文字化けしていることが多々あるが、そこで夢と気付くよりもむしろ脳の異常を疑ってしまうことが多いので今後はこの方法を試して追記する。

次に、夢の中への導入について。

明晰夢の最も有名な訓練法として記憶誘導法/MILD(=Mnemonic Induction of Lucid Dreams)法がある。

これは『覚えておきたいことを、自分が実際にやっている様子として視覚化する』方法で、夢を観て目覚めた後、夢を思い出しながら『「次に夢を見るとき、私は、自分が夢を見ていると分かっていることを思い出したい」と自分に言い聞かせる。/リハーサルとして、夢の中に戻った時の自分自身を視覚化する。ただし今度は、実際に夢を見ていると分かっている自分を想像する。』[17]というもの。いわば自己暗示に近い手法である

その次に有名なのはWBTB (=Wake Back to Bed)法と呼ばれているもの。こちらも夢を観て目覚めたあと二度寝する形で再入眠するが、レム睡眠の周期(6時間など)で起きること・起きたら一度ベッドを出て完全に覚醒してからBack to bedすることを手順としており、意識としては夢の続きを観ようと反芻しながら入眠する方法である。

どちらも高い効果が報告されているので、まずはラバージも勧めるMILD法で試してどうしても合わなければWBTB法、というのが良さそう。

その他の明晰夢に入るルートとしては「入眠時幻覚から意識を明晰に維持したまま夢に入る」というものがあり、実際自分にとってかなりの成功率を誇る方法なのだが、そもそも入眠時幻覚が観られないという人も多い。また、多くの人にとって寝入りしなのレム睡眠は極めて短時間であり、そのため明晰夢での活動もほとんどできない傾向にあるそうなので、この場合もやはり一度夢を観て起きた後二度寝する形で試みる必要はありそうである。

明晰夢の持続法

明晰夢は初心者ほど持続時間が短いとされ、折角明晰に成功してもすぐ終わってしまうことがある。これは単に途中で目覚めてしまうということだけではなく、むしろ夢の中で”明晰さを失う(ただの夢に戻ってしまう)”ことを指す。特に、「夢の中で起床する(=偽の目覚め)」ことで起床した”つもり”になって明晰夢が終了してしまう、というパターンも多々あり、こちらはむしろ訓練を積んでいる者に頻発する傾向があるとのこと。

ラバージは、そうした夢が消えそうになった時”コマのように回ってみる”ことを推奨している。この回転するテクニックは彼の報告でも極めて有効で、回転すると明晰したまま大抵はもう一つの別の夢に繋がるのだが、どういう訳かその新しい夢の場面は「その人自身の寝室の場面が多い」ということが非常に興味深い点である。

この回転テクニックがなぜ有効かについて、ラバージは神経生理学者らしく仮説を立てており、内耳の前庭器官によって頭や身体の動きを検知し脳が視覚情報と統合するためであるとか、運動感覚が脳の前庭系を刺激しレム睡眠を促進している可能性を指摘している。実際、急速眼球運動には前庭系が関わっている。

関連項目

ミンデルの「ドリーミング」概念

ミンデルは現実世界を以下の三層に分けている。

①Consensus Reality(合意現実)

:他者と共有可能な現実

②Dreamland(夢の世界)

:夢の世界など無意識領域

③Dreaming(ドリーミング)

:全ての存在を繋ぐ根源的な流れ

なお、ミンデルについて検索するとこの三層を「①Consensus Reality②Dreaming③Essence」からなるとするものが散見されるが、これは後に心理学方面で使われるようになったもので、ミンデル自身の見解ではない(おそらく容認はしていた?)。

ミンデルはドリーミングは起床中を含め24時間体験されるものであり、現実世界もこの一部であるとしている。

ドリーミングについてはミンデル自身ユング派なのもあり当然非常にユングの集合的無意識みがあるが、ユングの集合的無意識が夢や神話などに現れる静的なものだとするとドリーミングは夢などだけでなく身体感覚などにも現れる動的なものである。

ダマヌールとの類似

イタリアを中心とした思想であるダマヌールに、ウパニシャッドやフッサール現象学との類似点がみられたが、これについて論じている人がネット上にいなかったので記録する。(=有識者求む)

まず、ダマヌールはWikipediaに思いっきり新宗教と書かれているが、ダマヌールは宗教性を持たないあくまで思想体系であることを非常に強調しており、スピリチュアリティを持った “コミュニティ”であることに触れておく。

ダマヌールのスピリチュアルなヴィジョンでは、人間というのは、神々や知的存在によって形成された精神的エコシステムの一部であり、(中略)ダマヌールのスピリチュアルな道の最終目的は、まさにこの「神の火花」を目覚めさせることであり、そのポジティブな可能性は、すべての人間一人ひとりに内在しています。

-ダマヌール東京公式ホームページ[19]

また、重要な概念の一つである「トリアーデ」はインドラネットを彷彿とさせる要素を持つように思われる。

神々の次元と人間の関係性の理想的な展望は「トリアーデ」というコンセプトに集約されています。トリアーデには、地球上のすべての民族たちにつながった神々が、調和的に表されています。分離ではなく、人類の意識を目覚めさせて団結させるため、神々と人類との間に地球上の新しい同盟を創造するという意図から、似通った神話や個性を持つ神々は再結合され、融合されました。[19]

ちなみにこの話をChatGPTとしていたところ、

「トリアーデって“神話体系をアップデートするためのネットワークエンジン”として機能してるんじゃない?

・分離した神話を統合して

・人類意識のネットワークを再構築する

って目的があるように見える。」

と滅茶苦茶芯食ってそうなこと言い出したのでここにメモしておく。世界中の古代神話に類似点があることについてユングは集合的無意識を提唱したが、ダマヌールではトリアーデで表していると言えるだろう。

もう一つ、「スーパー個人」という概念について。

ダマヌールのスピリチュアルな展望の根底には、「イルミネーションは他者とのつながりの中においてのみ到達できる」という自覚があります。この目標に近づくことは、各個人を深く変容させます。それは、他者との中で自分自身を認識すること、共通のリズムに従うこと、自分の個性を失わずに他者と共に考えること、むしろそのことでより能力を十分発揮させる。これらはダマヌールで定義された「スーパー個人」を実現するためのステップなのです。[19]

この「スーパー個人」は、単純な個々の個性の合計以上の結果を達成するため、他の手段では不可能な夢を実現するため、そして私たちの神や創造主の部分を再覚醒させるために、愛と相互の尊重によって、ともに融合する能力を意味します。[19]

こちらはインドラネット的世界観やフッサール的世界観と通じる。インドラネットは宇宙の万物(もちろん個人も)の相互性の構造の表現であるのに対し、ダマヌール(のコミュニティの人々)はその構造を利用して実践に移している。

また、フッサールは(前述した『デカルト的省察』後半)間主観性について論じる中で、世界は複数の主観の交差によって成立し、関係性の中にあるものだとしている(そしてここがインドラネットめいてる訳)が、ダマヌールではこの中で互いが精錬していくことでここに神性を再覚醒させられるとしている。

神的なものが含まれる点では「ネットワーク化したアートマン」とも言えるかもしれない。

つまりウパニシャッド的世界観と後期フッサールの世界観の合わせ技みたいな思想がこのダマヌールにはあるのではないかと自分は考えている。んだけどどうよ?(有識者求む)

チベット仏教徒における明晰夢ヨガ

チベット仏教徒によれば、「リアリティのクリアライト(真実の澄明な光)」は、死の瞬間に誰もが一時的に体験するという。さらに、「肉体を持っている間にヨーガに熟達し、クリアライトが現れはじめる死後の状態を速やかに捉えるヨーガ的能力を修得していないと、死にゆく人の精神はだんだんと沈んでいき、その人の意識から真理のクリアライトが消えていく」と言う。

死後のこの光の状態を夢と同質のものと認識するに至った熟達者は、生死という幻想を超越したのだと考えられている。この超越に達する手段が、夢ヨーガである。

-スティーブン・ラバージ著『明晰夢 夢見の技法』

チベット仏教徒は一生涯にわたって明晰夢の訓練をすることで”完全に目覚めし者”(これを自分はいわゆる解脱と理解したが)を目指すという。

明晰夢のヨガとは以下のようなものである。

まず第一段階として、明晰夢を観られるようになること、第二段階として夢の内容を変化させれられるようになることを身につける。そして、夢の状態がマーヤー(幻影)であると気付くのである。仏教の教えとして、宇宙の万物は幻であると言う考え方があるが、まさにそれを夢を通して学ぶのだろう。

第三段階では、夢の内容を逆のものに変える訓練をする。火なら水へ、大なら小へ、といった具合である。この完全に意のままに変化させられる技術が完璧に身につくと、修行者は夢の中の自分の身体が、夢の中の他の要素と同じ幻覚でしかないことを理解する。

そして最後の第四段階は、夢状態で”あるがままの本質”(真如)を瞑想することである。修行者は夢の中で神々の姿を見て、そしてそれが自分の心的イメージでしかないことを知る。この段階で修行者は悟りへと至りクリアライトが現れだすという。

クリアライトについては、日本語訳として”純粋な光”としているものも見かけたが、自分としては”純粋な意識”辺りが相応しいのではないかと感じており、チベット仏教における悟りで得られるものと(自分は)解釈している。

ちなみに、クリアライトについて検索してもあまり情報が得られなかったのだが、Netflix作品『ミッドナイト・ゴスペル』にもチベット仏教のくだりでも登場するので、チベット仏教オリジナルの概念であると思われる。

更にちなみに…自分は「夢の中の身体は夢の中の他の要素と同じ幻覚である」というところまでは知らず知らずのうちに辿り着いている。また、多分多くの明晰夢をよく観る人たちもそうなのではないか?と感じてもいる。

自由意志はどこにあるのか

脳と夢の機序が明らかになるにつれて、脳内物質が感情や思考の基盤になっていることが判り、それは創薬に繋がった。

感情や思考は自らの意思ではなく、脳内物質として人為的に操作可能なものであるために、精神疾患や発達障害を持ち投薬治療を受けている患者はしばしば自己の連続性に疑問を抱いたり、自己の喪失感に陥ることがある。自己や意志が「脳内現象」でしかないのか。

自由意志はどこにあるのか。

『<わたし>はどこにあるのか』(マイケル・ガザニガ)[18]には、てんかんの治療のために脳梁切断手術を受けた患者の脳に関する実験が記載されている。

左右の脳が分離されているため、片方の脳にのみ情報を与えると、それを左右間でやり取りすることができないが、患者はそのやり取りができない部分について後付けで合理的な説明をしようとすることが判明する。

この現象は左脳に存在する「インタープリター」と呼ばれる、脳が行動や知覚に意味づけを与える機能によるものである。自由意志とは脳が後付けに構成したもの、つまり、我々は自由意思で意図的に選択しているように感じているが、実際にはすでに起こった出来事に対して辻褄合わせの説明をしているにすぎないというということになる。

また、ベンジャミン・リベットも近しい実験を行っている。患者に対し任意のタイミングで手を動かすよう指示し脳波を計測すると、被験者が「動かす」という意識的な決定を自覚するよりも平均で約0.35秒早く、脳で運動準備電位が発生していることが確認された。同様の実験が発展してからは、脳のスキャン画像がら次の構造の予測まで可能になってしまった。

やはり、意識が決定を下したと思われる時点ですでに脳が行動の準備を開始しているのである。

これらの実験結果は、自由意志の存在を否定する根拠としてしばしば引用されるが、リベットは実験の続きとして、運動準備電位が現れてからでも、意識がその行動を「キャンセル」できるかを調査している。

その結果、0.2秒前までなら行動をストップできる(0.2秒を切ると、キャンセルは困難になる)というデータが得られている。

行動をストップできたことが意識によるものかは明確にされていないものの、リベット自身もこれらの実験によってこの0.2秒間に自由意志の可能性があると示唆している。

ここでガザニガは創発の話を始める。

創発とは、ミクロレベルの複雑なシステムにおいて、それが(平衡状態ではなく)無作為な状態にある時、自己組織化が行われた結果無作為の事象が拡大していき、それまで存在しなかった新しい性質を持つ構造が出現し、マクロレベルで新しい秩序が形成される現象である。代表的な例に「シロアリの塚」がある。

自動車の部品、たとえばカムシャフトを単独でみただけで、高速道路が月曜から金曜の午後五時一五分に渋滞していることを予測できるだろうか?-[18]

ガザニガは脳でも同じことが起きていると指摘する。つまり、単体の脳内では自動的に意思決定がなされているが、最低でも二つ以上の脳が関わると、予測がつかないことが起こり始める。そしてそこに、例えば責任や自由が創発的な結果として発生するのである。行動原理は脳の中にあるわけではないので、だからこそどこにあるのかと人間は問いたくなるのだろうが、まさにそこにインタープリターが「自由意志で選択した」と辻褄を合わせるのである。

ちなみに、この自由意志が個人の脳内に構成されるものではなく外部との関係において生じるものであるというガザニガの立場は前述したフッサール現象学とも一致する。フッサールは意識とは常に志向性をもつものであり、自己に内在するものではなく世界との関連性の中に初めて生まれるものだとしていた。

また、本項冒頭の状況をインド哲学に当てはめるならば、脳内物質の変化という現象はプラクリティの変化でしかなく、それは自己ではないこと、それを観るプルシャは別に在るということが強調されるだろう。

自己とか自由意志と呼ばれるものは、プルシャ(あるいはデカルト的“我”、アートマン、フッサール的意識のいずれでもよいが)として、つまり、観測するものとして、或いは他者との関係の中において存在するのである。

参考文献

①引用する際はご覧になる方もスマートフォンが殆どなので

インデントせず斜体にするか『』にぶち込んでます。

②注を付ける際は[参考文献の番号]の形で書いています。

(記録を怠ってきたため取り敢えず手元にあるもののみ)

- リチャード アッピグナネッセイ著 加瀬亮志訳『フロイト』現代書館、1980年

- 名島潤慈『ユングとフロイトにおける夢解釈の比較検討』熊本大学教育学部紀要 人文科学、1991年https://kumadai.repo.nii.ac.jp › …PDFユングとフロイトにおける夢解釈の比較検討

- 大住誠 『ユング 』現代書館、1993年

- C.A.マイヤー著 河合隼雄監修 河合俊雄訳 『ユング心理学概説2 夢の意味』創元社、1989年

- Jung on Dreams: Part I – Part I: Definitions, Components, Functions and Features

Jung on Dreams: Part I – Jungian Center for the Spiritual Sciences - 渡辺恒夫『人はなぜ夢を見るのか』 化学同人 2010年

- アラン・ロブ著 著川添節子訳『夢の正体 夜の旅を科学する』早川書房 2020年

- J・アラン・ホブソン著 池谷裕二監訳 池谷香訳『夢に迷う脳』朝日出版社 2007年

- フッサール著 浜渦辰二訳『デカルト的省察』岩波文庫 2001年

- L・ビンスワンガー/M・フーコー著 荻野恒一・中野昇・小須田健訳 『夢と実存』みすず書房 1992年

- 渡辺恒夫『夢の物語論的現象学分析ー手作りの科学としての夢研究をめざして』 質的心理学研究 第20号 2021年https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaqp/20/1/20_237/_pdf

- 夢の現実と真実と 夢と現実と真実と – 心の哲学まとめWiki – atwiki(アットウィキ)

- 坂井祐円『「夢の世界は現実であり実在している」ことを認める多元的実在論の考察-「生と死の境界」の夢の事例をめぐって』研究所報 2024年 https://nirc.nanzan-u.ac.jp/journal/5/article/2356/pdf/download

- スワミ・プラバヴァーナンダ クリストファ・イシャウッド教編 熊澤教眞訳『バガヴァッド・ギータ』ヴェーダーンタ文庫 1970年

- シャンカラ著 前田専学訳 『ウパデーシャ・サーハースリー』岩波文庫 1988年

- 岩本裕編訳 『原典訳 ウパニシャッド』ちくま学芸文 2013年

- スティーブン・ラバージ著 大林正博訳『明晰夢 夢見の技法』春秋社 1998年

- ガザニガ.マイケル.S著 藤井留美訳『<わたし>はどこにあるのか』紀伊国屋書店 2014年

- ダマヌール東京公式ホームページ https://www.damanhurtokyo.org

- 貫成人 『図説・標準 哲学史』新書館 2008年